追忆我们小时候的那个“年”

伊通满族自治县人民政府 2023-01-19 10:06:00 来源:驿站文学

时光流逝,岁月无痕。一晃间,自己已经是“奔六”的人了,这个年纪,就爱怀旧,早年间发生的事情始终萦绕于眼前。刷着朋友圈里流光溢彩的伊通大街,听着窗外断断续续零零散散的爆竹声,冥冥之中感觉到年离我们越来越近了,但自己孩童时代的那个年却真的渐行渐远了……

淘米蒸粘饽饽

冬月还没结束,母亲便张罗着淘米事宜,东西两院开始借笊篱、大盆、水桶之类的用具。大家将百十斤的大黄米在温水里浸泡一个小时后,过滤掉沙子,然后再淘洗三遍捞出,放在席笼子里控水,最后摊在炕上晾,待米成沙状便可上碾子碾成面粉了。

我家仓房边上就是生产队里的碾坊,也是我记忆中最原始的米面加工厂。碾坊不大,却挤满了人;四壁透风,却荡漾着一股暖意。大家你一言我一语谈笑风生,脸上满满的幸福。只有磨道上的驴子一天也走不出那个圈,偶尔发出几声震耳欲聋的嚎叫来排遣心中的无奈与烦躁。

碾完米,父亲发面母亲烀馅。在烀馅换汤时,母亲总会将巴掌大的一块面团放在锅里与小豆一起煮。煮熟后的面团沾满小豆,虽然面相不好看,但口感却筋筋道道香甜软糯,它还有个老气横秋的名字叫“豆奶奶”。

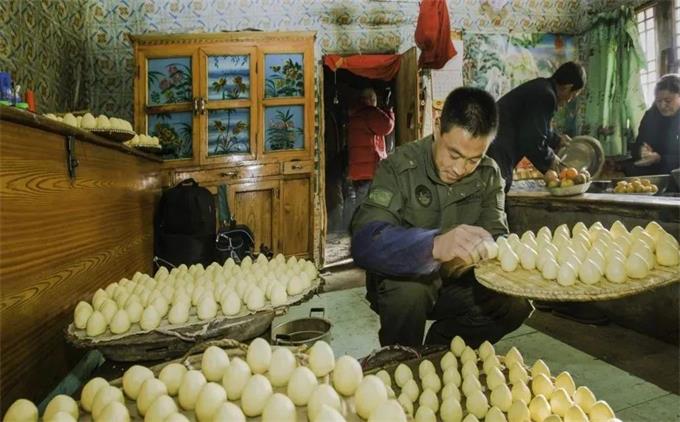

淘米的重头戏是蒸粘饽饽。父亲和哥哥及早将蒸、晾饽饽的秫秸帘子串好,又准备一堆木头柈子等烧柴。母亲、姐姐及左邻右舍的婶子、大娘团团围坐在南北炕上包饽饽,大家东拉西扯有说有笑。蒸帘子上铺的是夏天上山采集回来的椴树叶,我们叫它玻璃叶,回家晾干、串起来,留着冬天用。

当一锅热气腾腾油光亮黄的粘饽饽出锅时,满屋子雾霭缭绕香气扑鼻,那那色泽、口感、味道简直迷死个人,现在回想起来还是那么令人骄傲、回味无穷。

屋内的烟火色和人们的说笑声,熨开了窗上的霜花,熨开了父母脸上的皱纹,也熨开了一个红彤彤的春天……

腊八饭

我掰着指头盼望着腊八节的到来,因为从这天起,就已经把我们带进了过年的节奏。没有八宝粥的年代,能吃上一顿正宗的香喷喷的猪油黄米饭那是相当过瘾的。

下午两点左右,母亲将两瓢大黄米淘洗后连同事先煮熟的大豆一起下锅烧开。这时要不停地用勺子搅动,以免粘锅。感觉饭汤适中盖锅闷一个小时后,一锅黄米饭就做好了。

父母叮嘱我们哥几个,黄米饭是硬头货,容易烧心况且不易消化,尽量要少吃。但当我看见母亲在饭碗里放一汤匙猪油的时候,也剜了一筷头儿搅拌开来,还未等入口,那种别样的香味早已沁人心脾,挡不住的诱惑早已把父母的忠告置于脑后。感觉吃得撑,就背上冰车,河套里滑上两个小时,一切问题就都不是问题了。

夕阳西下,夜幕降临。村庄里不时传来男人的呵斥声、女人的吆喝声。犬吠、牛叫以及孩子的吵闹声混成一片,烘托出小村安静之前的喧嚣与祥和。唯有星空下、冰面上那些追风少年流动的身影,还在疯狂地将快乐进行到底。

做豆腐

队里的豆腐坊在距离我家将近两公里的西沟里。我和二哥提前几天用爬犁将50斤黄豆送过去排号。回来是下坡,我坐在爬犁上,任由二哥拉着我一路小跑,那种快乐、舒适、满足是无与比拟的。五天后,我们哥俩二次进山。豆腐倌正嘴刁旱烟,有条不紊地开始过包、点卤水、泼豆腐、揭豆腐。看着他麻利熟练的动作,躬身弯腰的姿势,一种敬意油然而生。按照父母的交待,我们留给他两张干豆腐作为酬谢,尽管他挣队里的工分,但贪黑起早的也实属不易。到家的时候已经是晚上七点多了。父母就着月光坐在火盆边上等我们。锅里热着高粱米粥,没有菜,箱盖儿上有一把剥了皮的大葱,火盆里坐着一碗干巴巴的辣椒酱。母亲点上煤油灯,放上桌子。饿了一天的我们哥俩迫不及待地把饭端出锅,把干豆腐铺开,抹上一层大酱,再撕些大葱卷上,就着这股热乎劲,咬上一口,嗬,这味儿真够正!父亲美美地喝着二哥预留出来的一小盆豆腐脑,一向严肃、不善言谈、不爱说笑的他此时是那样的慈眉善目和蔼可亲。一顿香喷喷、热乎乎的豆腐晚餐在煤油灯下、火盆边上幸福地落下了帷幕。清辉的月光透过玻璃上厚厚的霜花射进了屋子,洒在一家人灿然微笑的脸上,那眼神那表情写满了快乐、满足和欣喜。

杀年猪

杀年猪是关东的一大年俗。杀年猪这天,父亲早早地起来搓几根细麻绳,母亲则烧好一大锅褪猪毛的开水。一切准备妥当,三五个人将猪抓住、摁倒、宰杀。

外边的人忙着开膛、剔骨、卸肉,屋内的母亲切好了一大盆酸菜,将20来斤猪肉分割成小块放到大锅里煮上,烧开后再将酸菜倒入锅内,一起烩上。大块的猪肉烀熟后切成大片,蘸着蒜酱吃,油而不腻,原汁原味的鲜香。做血肠必须用新鲜的猪血,加入葱花、盐、味精、花椒面等调味料后灌入肠衣,煮时母亲拿根长针,不时地在血肠上扎,待针眼不冒血时立即出锅。这道“杀猪烩菜”解腻增味、鲜香爽口、营养丰富,流传至今依然是关东人的最爱。

岁寒心暖,乡音牵情。

杀年猪是要请客的。亲朋好友、街坊四邻,还有屯中的大小队干部都在邀请之列几十人围坐在一起,喝一口炉子上烫的小烧儿,荡气回肠。大家把酒言欢,品舌尖美味、道家长里短、聊安逸生活,酒香、情浓、年味足,和谐美好、其乐融融。不知不觉间,时光在红红火火的灶膛里、在杯盏的碰撞声中,随着小村升起的袅袅炊烟,慢慢飘散、悄悄溜走,一个快乐、吉祥的中国年便在人们的欢笑声中拉开了序幕。

裱墙、贴年画

小年这天起,忙年进入了高潮,人们开始备年货、蒸年糕、除尘、祭灶等,准备干干净净地过个好年,表达了人们辞旧迎新、接祥纳福的美好愿望。

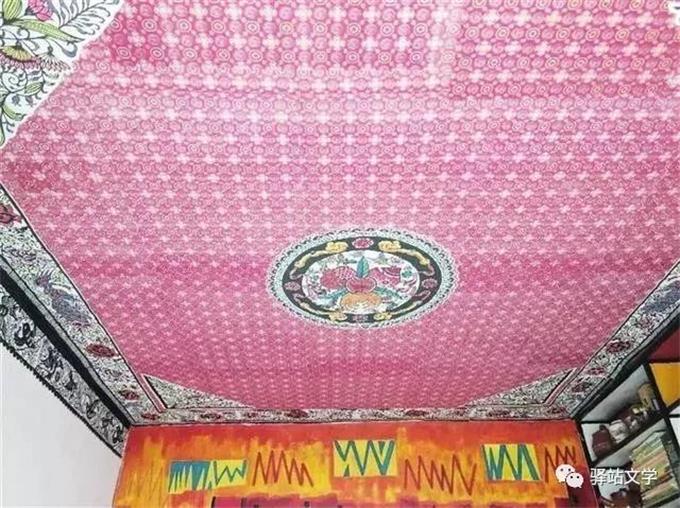

太阳刚刚偏西,赶集的父亲满载而归。我们几个孩子一拥而上,急着打开父亲用围裙制作的包裹。花绫子、大虾酥、匣鞭、槽子糕等应有尽有,尤其那两包油汪汪散发着香味的炉果,令我等望眼欲穿垂涎三尺。望着眼巴巴的孩子,母亲分别甩给我们几块糖、炉果,便把这些东西放进棚顶那个我们目之所及却不敢伸手的吊筐里,扔下一句“过年再吃”的话,便着手准备糊棚、裱墙了。糊棚看似简单,实则技术含量很高。棚纸是有条纹图案的,对齐了横看成排、竖看成行、侧看成峰,对不齐则犬牙交错七歪八扭,难看至极。同时,裁纸这个人也很重要,尤其犄角旮旯这些地方,不能把纸的图案裁反了,还要做到不宽不窄正合适。如果因为工作失误浪费了纸张是要被母亲责骂的。

裱墙比较简单,用的是大白纸,粘巴粘巴见新就好,但不能出现褶皱,否则干了很不美观。

母亲虽然不识字,但对贴年画却有很高的要求。在她的授意下,北炕墙上贴一些工农兵、吉庆有余之类的年画,南炕贴一些故事性极强、有文字说明的年画,比如《打渔杀家》《闪闪的红星》等等。过年的时候,母亲让我们将画上的文字读给她听,从中了解故事梗概,并在故事中启迪心灵、学到知识。一家人望着焕然一新的棚顶、四壁,还有散发着油墨香味的年画,对年的期盼愈加浓厚,一心憧憬美好未来。

年夜饭

在人们的热切期盼中,年终于到了。

大年三十儿吃过早饭,父亲忙着杀鸡。母亲忙着把我们过年穿的衣服找出来,虽然不是新的,但却干净整洁板板正正。大哥聚精会神地刻着挂钱儿,一刀刀、一剪剪,刻下去的是吉祥,剪出来的是祝福。老姐和二哥忙着贴春联,到处红红火火热烈喜庆。

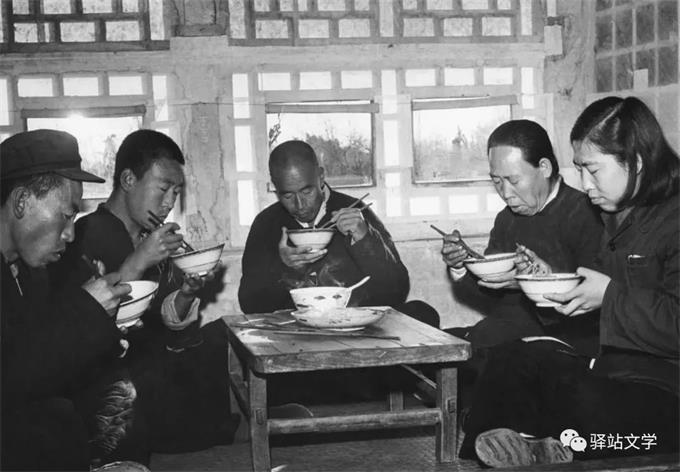

最激动人心的就是下午这餐年夜饭了——这应该是我一生中吃过最香的饭菜。母亲用粳米替代大米。捞出的饭上锅一蒸,软硬适中弹舌爽口味道极好。菜也不多:小鸡蘑菇粉、碗蒸肉、煎刀鱼、白菜拌干豆腐丝。现在看似很普通的四道菜,那时候也只有大年三十晚上才能吃上一回,就是一个字儿:香!

开饭前,我们哥仨出去放鞭炮。大哥二哥放二踢脚,我放小鞭和摔炮,在一阵乒乒乓乓噼里啪啦的鞭炮声中,一个红彤彤的年正款款深情地向人们走来。

年夜饭上,我们用凉水、醋精、小苏打勾兑的自制“汽水”当酒,相互举碗碰撞,祝贺新春,祝福全家人平安喜乐、日子越过越好。

飘着雪花的窗外滴水成冰天寒地冻,而两间茅草屋内,一家人团团围坐,欢声笑语温馨祥和。火盆里的炭火融化了窗上的霜花,映红了人们的面庞,暖到了大家的心里。

看秧歌拜大年

按照习俗,正月初一吃完饺子,年轻人要带着孩子给老人磕头拜年。老人会从吊筐里给孩子抓把糖、赏两块点心,并将事先准备好的红包塞进孩子的衣兜。钱不多,表达一种心情而已,更重要的在于让孩子从小继承并懂得尊老敬老崇德向善的优良家风和传统美德。

每年春节,大队都会组织一支百八十人的秧歌队,到各屯给军烈属和群众拜年。中午时分,当听到咚咚的锣鼓声时,身着干净衣服的男男女女、老老少少竞相走出家门,伴着清脆的唢呐、踩着匀称的鼓点,跟随着秧歌队伍来来回回兜兜转转,个个喜笑颜开心花怒放。

秧歌的压轴大戏在生产队院里上演。踩高跷、跑旱船、大头人、打花棍等节目轮番展现,美不胜收,看得人眼花缭乱心情澎湃。看秧歌的老人捺不住愉悦的心情,跟在队伍后面浪不溜丢地扭了起来;戴上各种面具的孩子们也不甘示弱,他们竟然成为秧歌队里的亮点。

锣鼓阵阵,敲醒了渐渐回暖的冰封大地;唢呐声声,吹开了一幅生动、立体的新春图景。

年,留给我们这一代人的记忆是:一包油汪汪的糕点、一把香甜的大虾酥、一盆欢透的冻秋梨、一双好看的新袜子、一根新鲜的头绫子、一盒百头响的小鞭儿、一顿刻骨铭心的年夜饭、一个焰火满天的除夕夜,还有那一堆堆熊熊燃烧的篝火、一阵阵铿锵喜庆的锣鼓、一张张灿烂幸福的笑脸……年,是期盼、是欢乐、是希望,是一切美好的开始。(沈鸿升)